HSP(超敏感な人)の診断基準~名古屋心療内科マンガ

目次

◆ HSPとは?

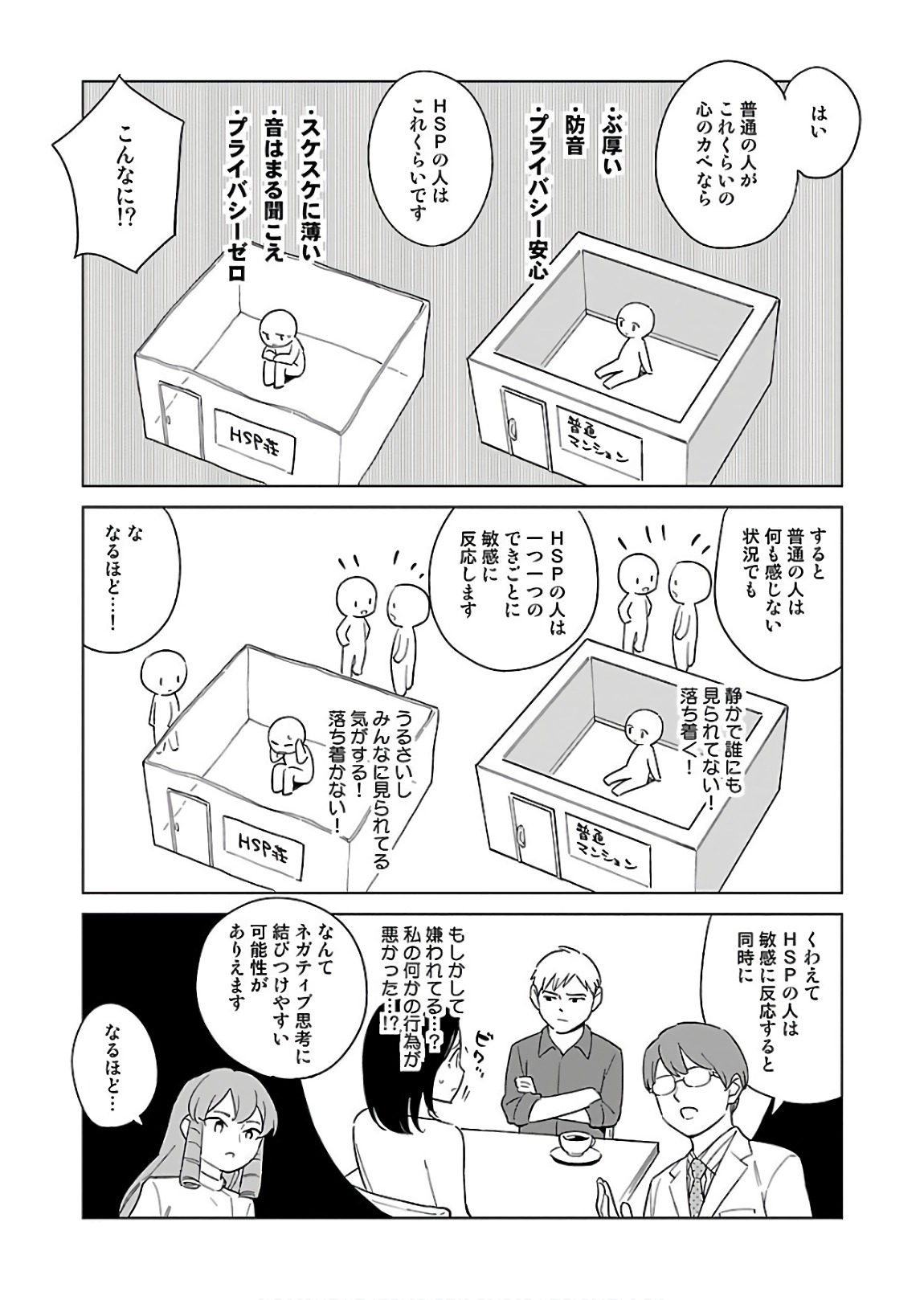

HSPとは「Highly Sensitive Person(とても敏感な人)」の略。

アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念で、人口の約15〜20%が当てはまるとされる性格傾向です。

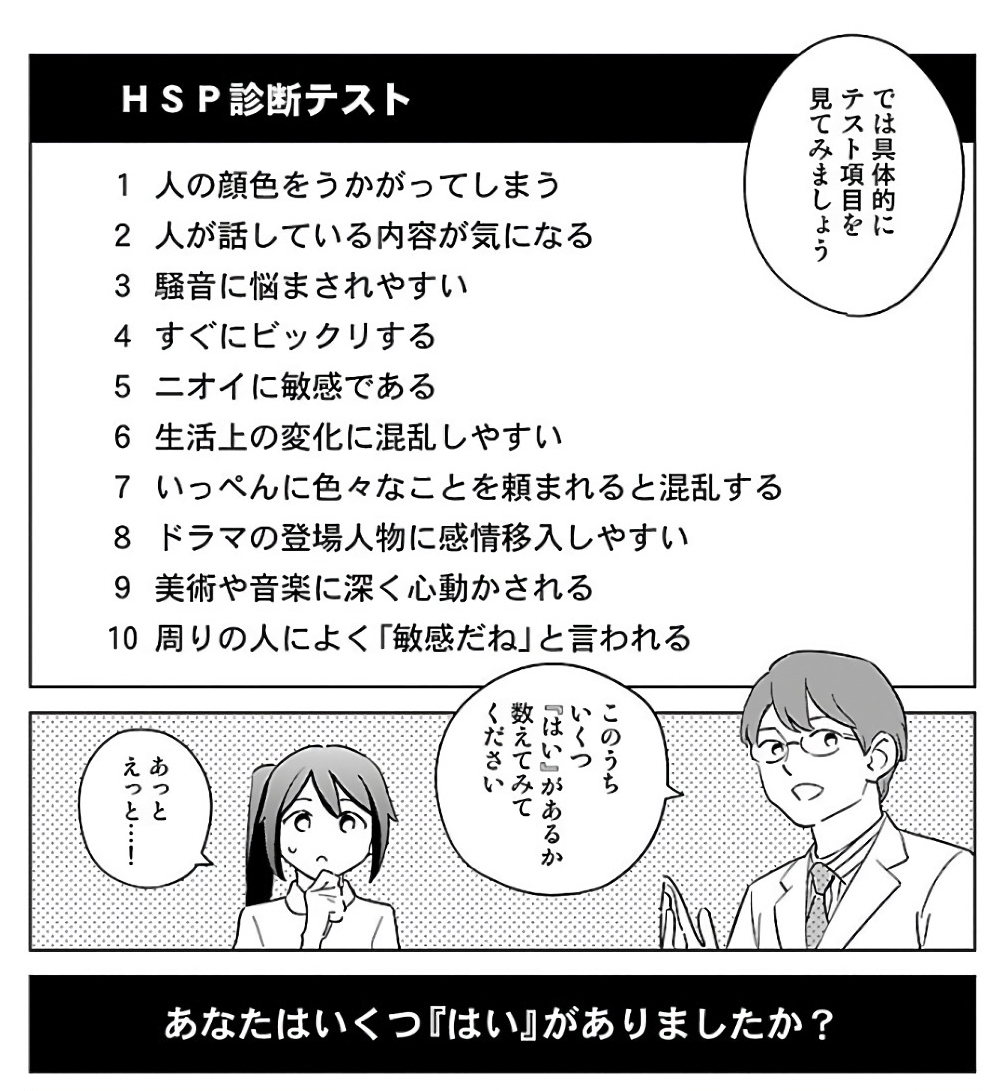

特徴としては…

- 人の気分や表情の変化にすぐ気づく

- 大きな音や強い光が苦手

- ちょっとした失敗を長く引きずる

- 他人の感情に強く共感しやすい

こうした性質から、日常生活で「生きづらさ」を感じやすい人が多いのです。

◆ HSP傾向のある人の体験

たとえばあるHSP傾向のある女性は、職場で上司の表情が曇っただけで「自分が怒らせたのでは?」と気になって眠れなくなったと言います。

また別の男性は、飲み会の大きな声やざわつきで強い疲労感を覚え、翌日まで気分が沈んでしまいました。

こうしたエピソードは、まさにHSPの特徴に合致します。

◆ HSPは「障害」ではない

ここで大切なのは、HSPは「病気」や「診断名」ではなく、あくまで性格傾向であるという点です。

心理学的には「刺激に対して敏感に反応しやすい気質」と説明されます。

つまり「繊細なアンテナを持っている人」というだけで、必ずしも問題ではありません。

むしろ研究によれば、HSPの人は創造性や共感力、注意深さに優れている傾向もあり、芸術家やカウンセラー、教師などに多いとも言われています。

◆ 注意すべきは「敏感さ」より「疲労」

問題となるのは、HSPであること自体ではなく、それによって生活に支障が出るかどうかです。

例えば…

- 人間関係の悩みで夜眠れない

- 仕事のストレスを過度に抱え込み、体調を崩す

- 自分を責め続けて気分が落ち込む

こうした場合、単なる「繊細さ」では済まず、うつ病や不安障害につながることもあります。

◆ HSPとのつきあい方

思い当たることがあれば、こんな手法を試してみましょう。

- 刺激を減らす環境調整

イヤホンで音を和らげる、照明を落とすなど物理的に刺激を減らす。 - 「考えすぎ」を客観視する

認知行動療法でも使われる「本当にそうかな?」という視点を持つ。 - 休息のルーティンを作る

読書や散歩など、自分をリセットできる習慣を日常に入れる。

◆ 結論:気にしすぎなくて大丈夫。でも気になるなら専門へ

HSPは「特別な気質」ではあっても「病気」ではありません。

「自分は繊細だからダメだ」と思う必要はないのです。

ただし、その敏感さが 生活や仕事に支障をきたすレベルで続いている場合 は、早めに当院にご相談ください。

心理士や医師が「気質」と「病気」を区別しながら、適切なアドバイスやサポートをします。

今回の話、何か少しでも参考になることがあれば幸いです。

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました。

(完)